La relevancia estratégica y económica de las Islas Salvajes las ha convertido en un punto de fricción en las relaciones entre Portugal y España.

La relevancia estratégica y económica de las Islas Salvajes las ha convertido en un punto de fricción en las relaciones entre Portugal y España.

Las representaciones geopolíticas en torno a las Islas Salvajes se han convertido en herramientas para respaldar las reclamaciones de soberanía y jurisdicción, utilizando argumentos basados en la historia, geografía, ecología y derecho internacional.

Una cuestión histórica

La historia de las Islas Salvajes se remonta a finales del siglo XIV y XV, cuando dos reinos, Castilla y Portugal, comenzaron a extender su perspectiva territorial allende los límites de la Península Ibérica. Durante la Reconquista, los reinos cristianos ambicionaban el sostenimiento de la dinámica de conquista de los reinos musulmanes, pero el fin de esta los animó a iniciar exploraciones marítimas.

En primera instancia, estas exploraciones no fueron empresas promocionadas por las Cortes, sino que se trató de una fase de conquista señorial del lado castellano. Esto es, miembros de la nobleza afectos al rey conseguían domeñar nuevas tierras bajo las que imponer su jurisdicción, que pasarían a formar parte de la Corona de Castilla. La conquista realenga, que impondría una jurisdicción directa del rey castellano sobre las islas que no estaban dominadas, habría de esperar varios decenios más, hasta la segunda mitad del siglo XV.

Parte de la historiografía actual, siguiendo las palabras del historiador Gaspar Frutuoso, asume que fueron los castellanos, durante la fase en la que la iniciativa de la exploración recaía en la nobleza, los que lograron avistar y pisar las Islas Salvajes por primera vez. Sin embargo, su extrema frugalidad, su distante situación geográfica y su difícil accesibilidad no suscitaron mayor interés entre los exploradores, quienes las consideraron insertas en el archipiélago canario y no dieron cuenta de su descubrimiento por ser tenido por irrelevante. Por su parte, los portugueses se encontraban inmersos en proyectos similares en la costa atlántica y el ámbito de Azores y Madeira. Ya entrado el siglo XV, el navegante luso Diogo Gomes de Sintra, en un viaje de regreso desde Guinea en 1438, reclamó para el monarca portugués la titularidad del pequeño archipiélago.

Desde época medieval, las islas han tenido muy poco uso, si bien es cierto que la presencia portuguesa ha sido mayor que la castellana. Durante siglos, las Salvajes se tuvieron como propiedad de distinguidas familias de Madeira, pasando de generación en generación. Desde el punto de vista castellano, las islas eran tan canarias como el resto, pero no merecía la pena emplear esfuerzos en su dominio y explotación.

Las Salvajes pasaron desapercibidas durante siglos. Sirvieron como base de operaciones para algunos barcos piratas cuyo objetivo era saquear los mercantes procedentes de América, lo que alejó las rutas marítimas de la zona durante mucho tiempo. Ya bien entrado el siglo XIX, tras la debacle española en el Nuevo Mundo, desaparecieron los piratas y las rutas marítimas volvieron a transcurrir entre Canarias y Madeira. No fue hasta 1881 cuando España, alerta del aumento de naufragios en las costas de las Salvajes, emprendió un proyecto para construir un faro, a lo que Portugal respondió en una nota diplomática afirmando que la cuestión sobre la titularidad de la soberanía de las Islas Salvajes era confusa. El gobierno español ofreció encargarse de la construcción del faro y de sus gastos, sin reclamar la soberanía para sí, y siempre respetando los derechos de propiedad del dueño, Cabral de Noronha. No obstante, el proyecto no llegó a buen puerto por la contundente negativa lusa.

Dos décadas después, en 1911, ante el auge del interés científico por estas islas vírgenes y el creciente tráfico en la zona, España endureció su postura: estaba determinada a construir el faro y comenzaría el proceso para incluir el pequeño archipiélago en el territorio canario. La respuesta lusa fue elevar la causa a instancias internacionales, intentando que Reino Unido mediase entre España y Portugal. El gobierno español, viendo el recrudecimiento de la disputa y poco contento con una potencial intromisión inglesa, remitió una comunicación al gobierno de Portugal en 1912 instando a resolver la cuestión entre los dos países de la forma más cordial posible, respetando las buenas relaciones entre las dos naciones. Años más tarde, en 1932, el gobierno portugués acometió un movimiento que no se atenía a los principios de solución negociada: legisló para incluir las islas dentro del distrito administrativo de Funchal.

En 1938, estando España inmersa en una cruenta guerra civil y distraída de algunas cuestiones internacionales, la Comisión de Derecho Marino reconoció la soberanía territorial portuguesa sobre el archipiélago. La dictadura de Franco tejió relativas amistades con el Portugal de Salazar, pero no transigió con la decisión de la Comisión, por lo que España no reconocería la lusitanidad de las islas hasta el mismo final de Franco, en 1975.

Durante el tiempo en el que España no reconocía la decisión de la Comisión del Derecho Marino, Portugal comenzó a legislar en torno a las Salvajes, haciendo incontestable su legitimidad sobre el archipiélago. En 1971, Portugal nacionalizó las islas y las declaró como espacio protegido para su conservación. En 1976 se establece la vigilancia permanente de las islas, y en 1978 son declaradas Reserva Natural e incluidas en el plan de autonomía de Madeira.

Una cuestión legal

Entonces, acabada la cuestión por la soberanía, ¿acabada la disputa? No exactamente. Desde los años 70, la naturaleza de la disputa pasó de ser territorial a marítima. La actualidad de la disputa es tan solo de carácter legal en torno a las aguas circundantes. Pero, si hay legislación internacional (CONVEMAR o UNCLOS) que dicta los derechos de aguas territoriales y de explotación económica y sus límites, ¿por qué sigue viva la disputa?

El documento de ordenación legal sobre cuestiones marítimas de las Naciones Unidas, firmado en 1982 y puesto en vigor en 1994, decreta en su artículo número 3 que cualquier Estado que tenga acceso al mar contará con hasta 12 millas náuticas de mar territorial (unos 22 kilómetros), esto es, una zona donde su soberanía es ilimitada y se puede ejercer al igual que en tierra. El Estado en cuestión regirá sobre el subsuelo y suelo marino, el agua y superficie marítima, y el espacio aéreo disponible sobre esta. Las 12 millas estarán a libre disposición del Estado siempre que la realidad geográfica lo permita, es decir, si otro Estado se encuentra al otro lado, también tendrá derecho a una zona de aguas territoriales, por lo tanto, habrá de negociarse una línea media entre ambos.

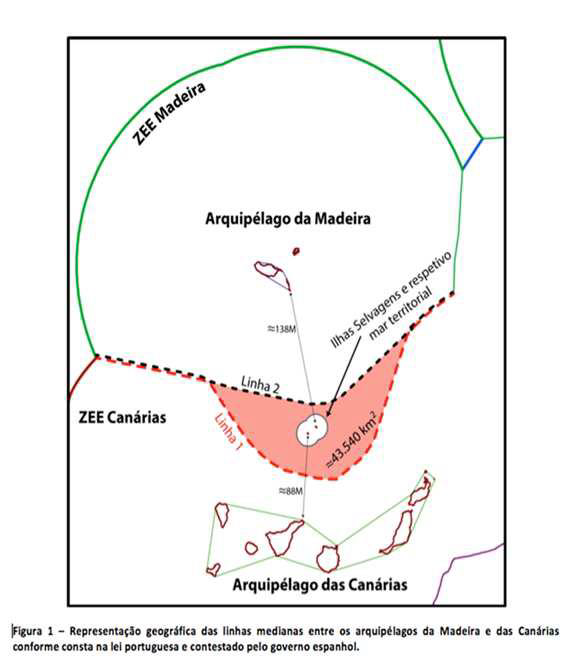

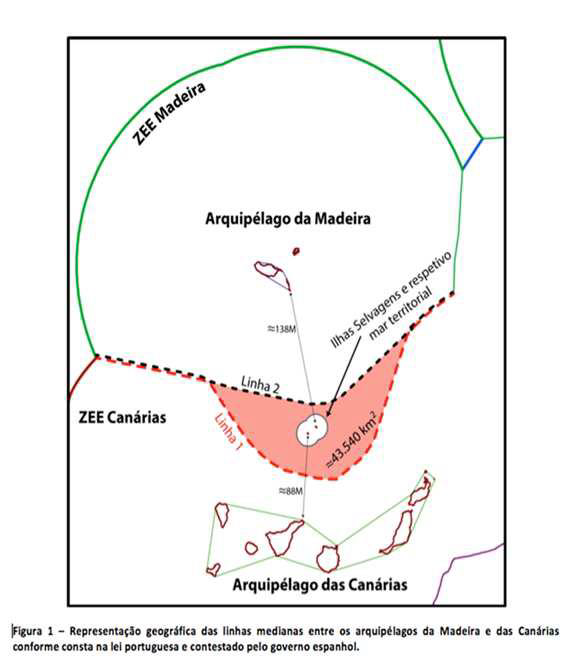

España no pone en cuestión el derecho de Portugal a disfrutar del mar territorial que rodea las islas. La clave de la disputa radica en otra de las zonas reconocidas por las Naciones Unidas: la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Esta es un área de hasta 200 millas náuticas (unos 370 kilómetros) a contar desde la línea base de costa, en la que los Estados ya no disfrutan de soberanía ilimitada sobre el suelo, agua y aire, sino que se limita a la explotación económica de los recursos, sean estos pesqueros, energéticos o mineros. De igual modo, la ley explicita que las rocas y peñones no tendrán la capacidad de general ZEE, solo aquellos territorios que permitan la habitabilidad permanente y cuenten con una vida económica propia.

En torno a esa pregunta se articula la disputa actual: ¿son las Islas Salvajes meras rocas con derecho a mar territorial, pero sin ZEE o, por el contrario, son islas que permiten la habitación permanente y tienen actividad económica propia?

La política de Portugal ha sido incidir en la idea de que las islas pueden sostener una habitación permanente, entendiendo por esta la posibilidad para pernoctar. Los últimos presidentes de la República han tenido por costumbre viajar a las Salvajes con la intención de pasar la noche en el cobertizo de vigilantes ambientales que patrullan la zona y cuentan con una potabilizadora de agua, un radar y un generador eléctrico. Así lo han hecho presidentes como Cavaco Silva en 2013 o Marcelo Rebelo de Sousa en 2016.

La situación actual está estancada dado que las negociaciones entre las delegaciones lusa y española no han avanzado. Portugal defiende que, a la hora de trazar la línea de delimitación de la ZEE, ha de tenerse en cuenta los islotes de las Salvajes. España reconoce a Portugal unas 12 millas náuticas adicionales a las 12 millas territoriales en concepto de Zona Contigua, pero en ningún caso cree que el archipiélago pueda generar ningún tipo de derecho económico. A fecha de 2025, no existe una resolución de las Naciones Unidas que dictamine la delimitación de las mismas.

Ambos países han acudido a la ONU como entidad mediadora para obtener la legitimidad sobre las Zonas Económicas Exclusivas que ambicionan. Sin embargo, hay que decir que ambos han realizado unos quiebros diplomáticos poco esperables ante un organismo internacional:

En 2009 Portugal presentó ante las Naciones Unidas su plan de extensión de la ZEE de Azores y Madeira. España respondió, en calidad de potencial afectado, en una nota (No. 381 AV/ot) que todo había sido conforme a derecho y que no objetaba dicho procedimiento. Asimismo, instaba a trabajar en la delimitación de la plataforma continental entre ambos países, en referencia a las Salvajes. Sin embargo, tan solo cuatro años más tarde, en 2013, España se desdice en una nueva comunicación ante las Naciones Unidas (No. 186 FP/ot) afirmando que ahora Portugal quiere incluir las Islas Salvajes en sus demandas marítimas y argumenta que ello debe quedar sin efecto pues el archipiélago no tendría derecho de acceso a ZEE. Los portugueses respondieron con otra nota (ONU/2013, 153) recordando que en 2009 España no se opuso a la propuesta lusa y que en ningún caso sus demandas incluían las Islas Salvajes. Dos años después, en 2015, España rectificó (No. 064 MPbcm) y regresó a su posición inicial de 2009, habiéndose dado cuenta de que el gobierno portugués no estaba abriendo ese frente en la ONU.

Consecuencias

El impacto de esta disputa es limitado al tratarse de un ‘conflicto’ de baja intensidad entre aliados.

En cuanto a las relaciones diplomáticas, lo más probable es que sigan siendo de excelente calidad, ya sea por los lazos histórico-culturales que los unen, o por los intereses y valores compartidos. Ambos se encuentran dentro de la UE y la OTAN, a la vez que la rentabilidad de la zona en cuestión, a día de hoy, no destaca en términos cuantitativos.

Otra consecuencia es la posibilidad de quedarse atrás en materia legislativa de protección de medioambientes marinos. Los países que disfrutan de ZEEs tienen la responsabilidad, de acuerdo con el reglamento de CONVEMAR, de legislar para la protección de estos ambientes naturales. La indefinición de la titularidad de estas aguas puede favorecer la destrucción de estos ambientes por inacción.

De otra parte, el actual estado de la disputa es el de la perpetuación de viejas demandas históricas entre países vecinos que, aunque presentes en el ideario colectivo nacional, no trascienden al nivel ejecutivo, de forma muy similar al caso de Olivenza. Los países vecinos tienden a tener disputas que se remontan a siglos atrás, pero con pocos visos de cumplirse.

Asimismo, hay una consecuencia de esta disputa que sí podría encontrar mayor impacto. El mundo está lleno de casos similares a este, como Okinotori, el Mar Egeo, Rockall o la África española, donde el contexto no es tan pacífico y los Estados invierten dinero y esfuerzo con denuedo para defender sus posiciones. Una futura resolución de este ‘conflicto’ podría servir como precedente legal para aquellos casos de naturaleza similar.

Las Islas Salvajes, situadas en el océano Atlántico, al sur de Portugal y al noroeste de las Islas Canarias, forman un archipiélago de origen volcánico compuesto por dos grupos principales: las Islas Salvajes Grandes y las Islas Salvajes Pequeñas. Este enclave geográfico destaca por sus acantilados, cuevas marinas y una biodiversidad excepcional tanto en su vida marina como aviar.

Con una extensión de menos de tres kilómetros cuadrados, las Islas Salvajes son un punto estratégico entre Madeira y Canarias, con importancia en navegación marítima y seguridad regional. Administrativamente, pertenecen a Portugal, aunque han sido objeto de disputa con España debido a su ubicación y sus recursos naturales, incluyendo posibles depósitos de hidrocarburos.

Las Islas Salvajes representan un foco geopolítico debido a su ubicación estratégica. La soberanía sobre estas islas no solo implica el control territorial, sino los derechos sobre una extensa zona marítima, incluyendo la Zona Económica Exclusiva, lo que las convierte en un activo clave en términos de recursos naturales y control marítimo.

Esta disputa mantenida durante siglos se ha intensificado en las últimas décadas. La relevancia estratégica y económica de las Islas Salvajes las ha convertido en un punto de fricción en las relaciones entre Portugal y España. En el contexto actual, la disputa por Salvajes se ha vuelto aún más compleja, pues ambas naciones buscan expandir sus zonas marítimas.

Las representaciones geopolíticas en torno a las Islas Salvajes se han convertido en herramientas para respaldar las reclamaciones de soberanía y jurisdicción, utilizando argumentos basados en la historia, geografía, ecología y derecho internacional.

Una cuestión histórica

La historia de las Islas Salvajes se remonta a finales del siglo XIV y XV, cuando dos reinos, Castilla y Portugal, comenzaron a extender su perspectiva territorial allende los límites de la Península Ibérica. Durante la Reconquista, los reinos cristianos ambicionaban el sostenimiento de la dinámica de conquista de los reinos musulmanes, pero el fin de esta los animó a iniciar exploraciones marítimas.

En primera instancia, estas exploraciones no fueron empresas promocionadas por las Cortes, sino que se trató de una fase de conquista señorial del lado castellano. Esto es, miembros de la nobleza afectos al rey conseguían domeñar nuevas tierras bajo las que imponer su jurisdicción, que pasarían a formar parte de la Corona de Castilla. La conquista realenga, que impondría una jurisdicción directa del rey castellano sobre las islas que no estaban dominadas, habría de esperar varios decenios más, hasta la segunda mitad del siglo XV.

Parte de la historiografía actual, siguiendo las palabras del historiador Gaspar Frutuoso, asume que fueron los castellanos, durante la fase en la que la iniciativa de la exploración recaía en la nobleza, los que lograron avistar y pisar las Islas Salvajes por primera vez. Sin embargo, su extrema frugalidad, su distante situación geográfica y su difícil accesibilidad no suscitaron mayor interés entre los exploradores, quienes las consideraron insertas en el archipiélago canario y no dieron cuenta de su descubrimiento por ser tenido por irrelevante. Por su parte, los portugueses se encontraban inmersos en proyectos similares en la costa atlántica y el ámbito de Azores y Madeira. Ya entrado el siglo XV, el navegante luso Diogo Gomes de Sintra, en un viaje de regreso desde Guinea en 1438, reclamó para el monarca portugués la titularidad del pequeño archipiélago.

Desde época medieval, las islas han tenido muy poco uso, si bien es cierto que la presencia portuguesa ha sido mayor que la castellana. Durante siglos, las Salvajes se tuvieron como propiedad de distinguidas familias de Madeira, pasando de generación en generación. Desde el punto de vista castellano, las islas eran tan canarias como el resto, pero no merecía la pena emplear esfuerzos en su dominio y explotación.

Las Salvajes pasaron desapercibidas durante siglos. Sirvieron como base de operaciones para algunos barcos piratas cuyo objetivo era saquear los mercantes procedentes de América, lo que alejó las rutas marítimas de la zona durante mucho tiempo. Ya bien entrado el siglo XIX, tras la debacle española en el Nuevo Mundo, desaparecieron los piratas y las rutas marítimas volvieron a transcurrir entre Canarias y Madeira. No fue hasta 1881 cuando España, alerta del aumento de naufragios en las costas de las Salvajes, emprendió un proyecto para construir un faro, a lo que Portugal respondió en una nota diplomática afirmando que la cuestión sobre la titularidad de la soberanía de las Islas Salvajes era confusa. El gobierno español ofreció encargarse de la construcción del faro y de sus gastos, sin reclamar la soberanía para sí, y siempre respetando los derechos de propiedad del dueño, Cabral de Noronha. No obstante, el proyecto no llegó a buen puerto por la contundente negativa lusa.

Dos décadas después, en 1911, ante el auge del interés científico por estas islas vírgenes y el creciente tráfico en la zona, España endureció su postura: estaba determinada a construir el faro y comenzaría el proceso para incluir el pequeño archipiélago en el territorio canario. La respuesta lusa fue elevar la causa a instancias internacionales, intentando que Reino Unido mediase entre España y Portugal. El gobierno español, viendo el recrudecimiento de la disputa y poco contento con una potencial intromisión inglesa, remitió una comunicación al gobierno de Portugal en 1912 instando a resolver la cuestión entre los dos países de la forma más cordial posible, respetando las buenas relaciones entre las dos naciones. Años más tarde, en 1932, el gobierno portugués acometió un movimiento que no se atenía a los principios de solución negociada: legisló para incluir las islas dentro del distrito administrativo de Funchal.

En 1938, estando España inmersa en una cruenta guerra civil y distraída de algunas cuestiones internacionales, la Comisión de Derecho Marino reconoció la soberanía territorial portuguesa sobre el archipiélago. La dictadura de Franco tejió relativas amistades con el Portugal de Salazar, pero no transigió con la decisión de la Comisión, por lo que España no reconocería la lusitanidad de las islas hasta el mismo final de Franco, en 1975.

Durante el tiempo en el que España no reconocía la decisión de la Comisión del Derecho Marino, Portugal comenzó a legislar en torno a las Salvajes, haciendo incontestable su legitimidad sobre el archipiélago. En 1971, Portugal nacionalizó las islas y las declaró como espacio protegido para su conservación. En 1976 se establece la vigilancia permanente de las islas, y en 1978 son declaradas Reserva Natural e incluidas en el plan de autonomía de Madeira.

Una cuestión legal

Entonces, acabada la cuestión por la soberanía, ¿acabada la disputa? No exactamente. Desde los años 70, la naturaleza de la disputa pasó de ser territorial a marítima. La actualidad de la disputa es tan solo de carácter legal en torno a las aguas circundantes. Pero, si hay legislación internacional (CONVEMAR o UNCLOS) que dicta los derechos de aguas territoriales y de explotación económica y sus límites, ¿por qué sigue viva la disputa?

El documento de ordenación legal sobre cuestiones marítimas de las Naciones Unidas, firmado en 1982 y puesto en vigor en 1994, decreta en su artículo número 3 que cualquier Estado que tenga acceso al mar contará con hasta 12 millas náuticas de mar territorial (unos 22 kilómetros), esto es, una zona donde su soberanía es ilimitada y se puede ejercer al igual que en tierra. El Estado en cuestión regirá sobre el subsuelo y suelo marino, el agua y superficie marítima, y el espacio aéreo disponible sobre esta. Las 12 millas estarán a libre disposición del Estado siempre que la realidad geográfica lo permita, es decir, si otro Estado se encuentra al otro lado, también tendrá derecho a una zona de aguas territoriales, por lo tanto, habrá de negociarse una línea media entre ambos.

España no pone en cuestión el derecho de Portugal a disfrutar del mar territorial que rodea las islas. La clave de la disputa radica en otra de las zonas reconocidas por las Naciones Unidas: la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Esta es un área de hasta 200 millas náuticas (unos 370 kilómetros) a contar desde la línea base de costa, en la que los Estados ya no disfrutan de soberanía ilimitada sobre el suelo, agua y aire, sino que se limita a la explotación económica de los recursos, sean estos pesqueros, energéticos o mineros. De igual modo, la ley explicita que las rocas y peñones no tendrán la capacidad de general ZEE, solo aquellos territorios que permitan la habitabilidad permanente y cuenten con una vida económica propia.

En torno a esa pregunta se articula la disputa actual: ¿son las Islas Salvajes meras rocas con derecho a mar territorial, pero sin ZEE o, por el contrario, son islas que permiten la habitación permanente y tienen actividad económica propia?

La política de Portugal ha sido incidir en la idea de que las islas pueden sostener una habitación permanente, entendiendo por esta la posibilidad para pernoctar. Los últimos presidentes de la República han tenido por costumbre viajar a las Salvajes con la intención de pasar la noche en el cobertizo de vigilantes ambientales que patrullan la zona y cuentan con una potabilizadora de agua, un radar y un generador eléctrico. Así lo han hecho presidentes como Cavaco Silva en 2013 o Marcelo Rebelo de Sousa en 2016.

La situación actual está estancada dado que las negociaciones entre las delegaciones lusa y española no han avanzado. Portugal defiende que, a la hora de trazar la línea de delimitación de la ZEE, ha de tenerse en cuenta los islotes de las Salvajes. España reconoce a Portugal unas 12 millas náuticas adicionales a las 12 millas territoriales en concepto de Zona Contigua, pero en ningún caso cree que el archipiélago pueda generar ningún tipo de derecho económico. A fecha de 2025, no existe una resolución de las Naciones Unidas que dictamine la delimitación de las mismas.

Ambos países han acudido a la ONU como entidad mediadora para obtener la legitimidad sobre las Zonas Económicas Exclusivas que ambicionan. Sin embargo, hay que decir que ambos han realizado unos quiebros diplomáticos poco esperables ante un organismo internacional:

En 2009 Portugal presentó ante las Naciones Unidas su plan de extensión de la ZEE de Azores y Madeira. España respondió, en calidad de potencial afectado, en una nota (No. 381 AV/ot) que todo había sido conforme a derecho y que no objetaba dicho procedimiento. Asimismo, instaba a trabajar en la delimitación de la plataforma continental entre ambos países, en referencia a las Salvajes. Sin embargo, tan solo cuatro años más tarde, en 2013, España se desdice en una nueva comunicación ante las Naciones Unidas (No. 186 FP/ot) afirmando que ahora Portugal quiere incluir las Islas Salvajes en sus demandas marítimas y argumenta que ello debe quedar sin efecto pues el archipiélago no tendría derecho de acceso a ZEE. Los portugueses respondieron con otra nota (ONU/2013, 153) recordando que en 2009 España no se opuso a la propuesta lusa y que en ningún caso sus demandas incluían las Islas Salvajes. Dos años después, en 2015, España rectificó (No. 064 MPbcm) y regresó a su posición inicial de 2009, habiéndose dado cuenta de que el gobierno portugués no estaba abriendo ese frente en la ONU.

Consecuencias

El impacto de esta disputa es limitado al tratarse de un ‘conflicto’ de baja intensidad entre aliados.

En cuanto a las relaciones diplomáticas, lo más probable es que sigan siendo de excelente calidad, ya sea por los lazos histórico-culturales que los unen, o por los intereses y valores compartidos. Ambos se encuentran dentro de la UE y la OTAN, a la vez que la rentabilidad de la zona en cuestión, a día de hoy, no destaca en términos cuantitativos.

Otra consecuencia es la posibilidad de quedarse atrás en materia legislativa de protección de medioambientes marinos. Los países que disfrutan de ZEEs tienen la responsabilidad, de acuerdo con el reglamento de CONVEMAR, de legislar para la protección de estos ambientes naturales. La indefinición de la titularidad de estas aguas puede favorecer la destrucción de estos ambientes por inacción.

De otra parte, el actual estado de la disputa es el de la perpetuación de viejas demandas históricas entre países vecinos que, aunque presentes en el ideario colectivo nacional, no trascienden al nivel ejecutivo, de forma muy similar al caso de Olivenza. Los países vecinos tienden a tener disputas que se remontan a siglos atrás, pero con pocos visos de cumplirse.

Asimismo, hay una consecuencia de esta disputa que sí podría encontrar mayor impacto. El mundo está lleno de casos similares a este, como Okinotori, el Mar Egeo, Rockall o la África española, donde el contexto no es tan pacífico y los Estados invierten dinero y esfuerzo con denuedo para defender sus posiciones. Una futura resolución de este ‘conflicto’ podría servir como precedente legal para aquellos casos de naturaleza similar.

Suscríbete a nuestro boletín geopolítico

Cuéntanos lo que te parezca interesante.

© Inteligencia Geopolítica 2026